Che cos’è la cataratta congenita e come si riconosce

La chirurgia della cataratta congenita è un intervento finalizzato a ripristinare la trasparenza del cristallino nei neonati o nei bambini piccoli nati con una o più opacità a livello di questa lente naturale. A differenza della cataratta senile, tipica dell’età avanzata, la forma congenita richiede un’attenzione precoce, poiché può compromettere in modo irreversibile lo sviluppo del sistema visivo, soprattutto nei primi anni di vita.

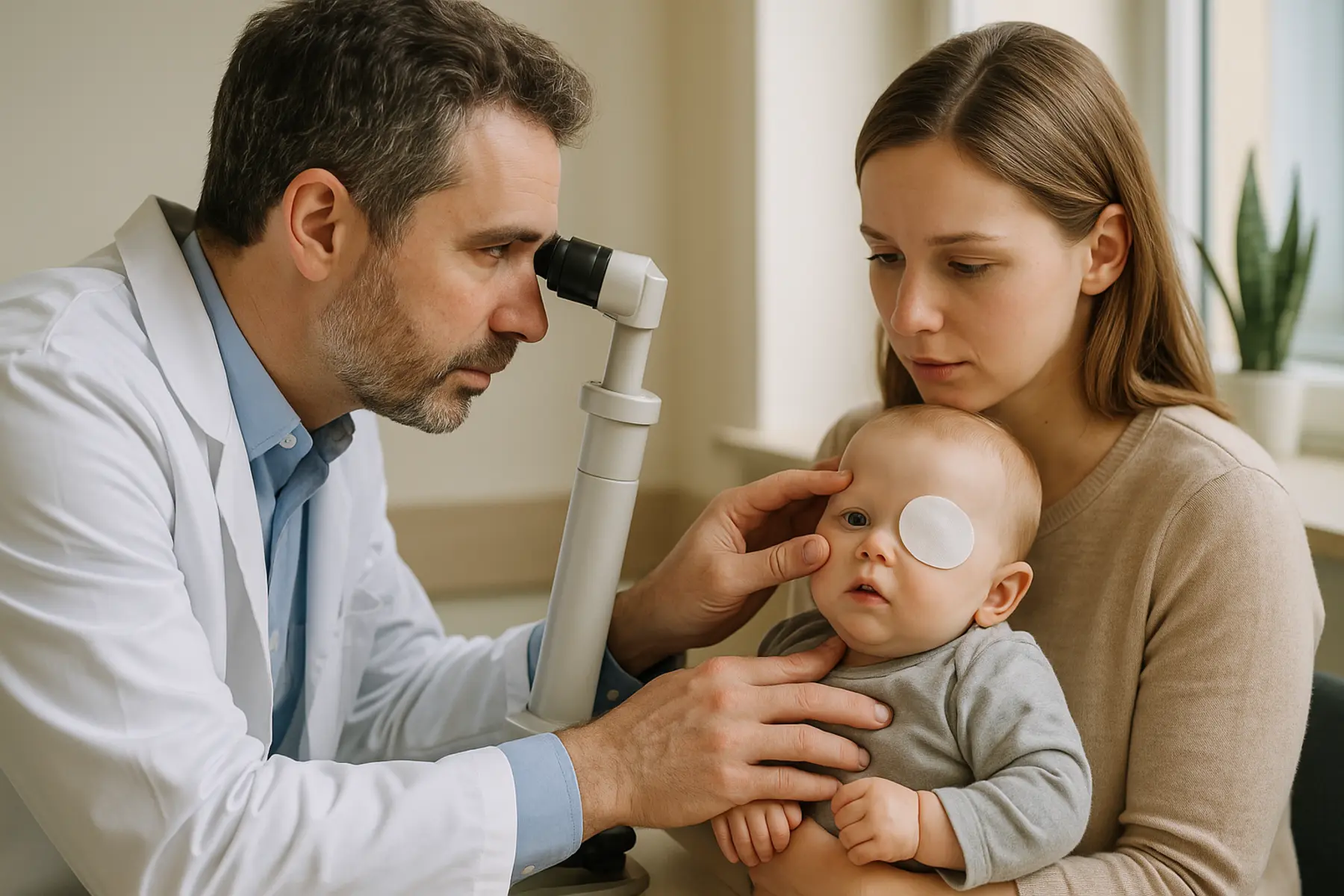

La cataratta congenita può interessare uno solo o entrambi gli occhi e si manifesta fin dalla nascita o nei primissimi mesi. I segnali tipici nelle prime settimane includono la mancanza di contatto visivo, difficoltà di focalizzazione, movimenti oculari anomali (nistagmo) o alterazioni evidenti come la presenza di un riflesso bianco nella pupilla (leucocoria). Un altro indicatore può essere l’assenza del normale riflesso rosso pupillare durante l’esame visivo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cataratta congenita rappresenta tra il 5% e il 20% delle cause di cecità infantile nei Paesi in via di sviluppo, ma anche nei Paesi industrializzati può avere un impatto importante se non riconosciuta in tempo (Indian Journal of Ophthalmology, 2023).

Quando è indicata la chirurgia della cataratta congenita

La chirurgia è di solito necessaria quando l’opacità interferisce significativamente con la trasmissione della luce sulla retina. L’indicazione dipende dall’entità della cataratta, dalla sua posizione (centrale o periferica) e dal coinvolgimento monoculare o bilaterale.

Nei casi unilaterali significativi, l’intervento si esegue il più precocemente possibile, già entro le 6-8 settimane di vita, per prevenire lo sviluppo dell’ambliopia (detta anche “occhio pigro”). Nelle forme bilaterali, l’operazione può essere differita di qualche settimana se l’opacità è parziale, ma sempre entro i primi 3-4 mesi. Questo timing precoce è cruciale per garantire al cervello un input visivo funzionale nelle fasi critiche dello sviluppo visivo.

La tempestività dell’intervento è stabilita dallo specialista, spesso nell’ambito di un’équipe multidisciplinare che comprende oculista pediatrico, anestesista e in alcuni casi genetista, vista la frequente associazione della cataratta congenita con sindromi ereditarie o metaboliche (tra cui la galattosemia o alcune cromosomopatie).

Come funziona l’intervento chirurgico

La chirurgia della cataratta congenita prevede la rimozione del cristallino opacizzato, talvolta accompagnata dell’impianto di una lente intraoculare (IOL) oppure lasciando l’occhio afachico (senza cristallino), da correggere successivamente con ausili ottici esterni. La decisione dipende principalmente dall’età del bambino e dalla struttura dell’occhio.

Di seguito le principali fasi dell’intervento:

- Anestesia generale: sempre necessaria nei bambini piccoli, per garantire immobilità e assenza di dolore.

- Capsulotomia posteriore e vitrectomia anteriore: queste procedure sono spesso eseguite in età infantile per prevenire l’opacità secondaria della capsula (complicanza frequente).

- Impianto della IOL (in alcuni casi): nei bambini sopra l’anno di età, o anche in età inferiore secondo valutazione individuale, si può inserire una lente artificiale pieghevole.

La procedura richiede strumenti microchirurgici ad alta precisione. I rischi chirurgici comprendono l’infiammazione oculare, il glaucoma secondario, il distacco retinico o la formazione di sinechie (aderenze intraoculari). Tuttavia, quando eseguita da chirurghi esperti, la percentuale di complicanze gravi rimane limitata.

Cosa succede dopo l’intervento: gestione visiva e follow-up

Il successo dell’intervento non si misura solo con la rimozione della cataratta, ma soprattutto con lo sviluppo visivo a lungo termine. Per questo, il periodo post-operatorio è tanto importante quanto la chirurgia stessa.

Nei bambini operati senza IOL, si applicano lenti a contatto (in caso di afachia monolaterale) oppure occhiali altamente correttivi. È fondamentale assicurare una correzione ottica precisa per stimolare la retina e consentire al cervello di elaborare immagini nitide. In molti casi è necessario associare il bendaggio oculare (occlusione dell’occhio sano) per affrontare l’ambliopia e favorire lo sviluppo dell’occhio operato.

Il follow-up varia a seconda dell’età e della risposta al trattamento, ma nei primi mesi è generalmente intensivo: controlli ogni 1-2 settimane post intervento, poi mensili e successivamente diluiti. Si valuta la pressione intraoculare (per escludere glaucoma), la trasparenza del segmento anteriore, l’efficacia della correzione ottica e lo sviluppo della fissazione visiva.

Un percorso che dura anni

Il percorso riabilitativo visivo in un bambino operato per cataratta congenita può durare diversi anni, comprendendo adeguamenti refrattivi, eventuali impianti secondari (in età scolare) e monitoraggio costante dell’occhio operato e dell’occhio controlaterale. In alcuni casi, possono comparire complicanze a distanza come l’opacità della capsula posteriore (che oggi viene prevenuta con vitrectomia primaria nei neonati) o eventi infiammatori cronici che vanno gestiti con farmaci topici o sistemici.

Fattori genetici, cause e implicazioni familiari

Circa il 25-30% dei casi di cataratta congenita ha una base genetica o ereditaria. Le mutazioni più comuni coinvolgono i geni delle cristalline (proteine del cristallino) o quelli implicati nello sviluppo oculare. Alcune forme rientrano invece in sindromi multisistemiche dove la cataratta è solo uno dei sintomi (es. sindrome di Down, sindrome di Lowe).

Per questo motivo, in molti centri ospedalieri la diagnosi di cataratta congenita comporta una valutazione genetica specialistica, che può rendere necessario uno screening anche nei fratelli del bambino e nei genitori. Le implicazioni etiche e psicologiche di una diagnosi precoce vanno affrontate con competenza e sensibilità, con il supporto di figure professionali esperte.

In Italia, le linee guida proposte dalla Società Italiana di Oftalmologia Pediatrica e Strabismo (SIOP) raccomandano la valutazione del riflesso rosso sin dai primi giorni di vita, rendendo possibile una diagnosi tempestiva con impatto positivo sul decorso clinico.

Ruolo essenziale dei genitori nella cura post-operatoria

I genitori rivestono un ruolo attivo nel successo della chirurgia della cataratta congenita. Devono gestire applicazione di colliri, montaggio e pulizia delle lenti, attivare le terapie occlusive previste e partecipare attivamente ai controlli di monitoraggio.

È importante che siano informati in modo chiaro su:

- necessità e modalità di uso delle lenti (occhiali o lenti a contatto dedicate);

- tempi della terapia occlusiva giornaliera;

- riconoscimento di segni precoci di complicanze oculari o infettive;

- corretto rispetto delle tempistiche di visita oculistica di controllo.

Un percorso informato e condiviso aiuta a costruire un’alleanza terapeutica che incide direttamente sulla qualità della visione del bambino nel lungo periodo. I centri di riferimento possono offrire anche supporto psicologico o educativo ai genitori, per affrontare nel modo migliore un iter che può risultare gravoso e continuativo.

Prospettive visive e qualità della vita a lungo termine

Quando la diagnosi è precoce, la chirurgia eseguita in centri specializzati e il piano riabilitativo viene rispettato con costanza, le prospettive visive sono potenzialmente molto buone. Gli esiti variano in base all’occhio interessato (unilaterale vs bilaterale), all’età dell’intervento e alla compliance delle terapie post-operatorie. Nei casi più favorevoli, si può raggiungere un’ottima acuità visiva funzionale, che consente al bambino una vita scolastica e sociale pienamente autonoma.

Anche se il rischio di ambliopia o di residui refrattivi può persistere, gli strumenti odierni – tra cui le lenti progressive pediatriche, i sistemi ingrandenti e i filtri selettivi – permettono un’ottimizzazione delle funzioni visive e un supporto personalizzato anche negli anni successivi.

Proprio per la complessità del quadro e delle sue implicazioni, la chirurgia della cataratta congenita deve sempre essere inquadrata come parte di un intervento globale, medico, ottico e riabilitativo, che coinvolge famiglie e specialisti in un percorso strutturato e multidisciplinare.